三味洪庵について

食の安定供給を使命として

幕末の動乱に日本中が揺れた文久元年(1861)。京都の街に三味洪庵の前身となる「大津屋」が産声を上げました。初代となる岡島嘉平は、鳥取藩勘定方をつとめていましたが、上洛の折に公家・岩倉具視卿の命を受けて北前船が運ぶ食材の仕入れや販売をおこなう商いをはじめました。

当時は、世間の混乱により食の流通網が打撃を受けており、食材の安定供給が急務でした。とくに海が遠い京都では、昆布やニシンなどの海産物の入手を日本海の各港を廻る北前船の輸送に頼っており、その供給は市民生活の生命線とも言えました。

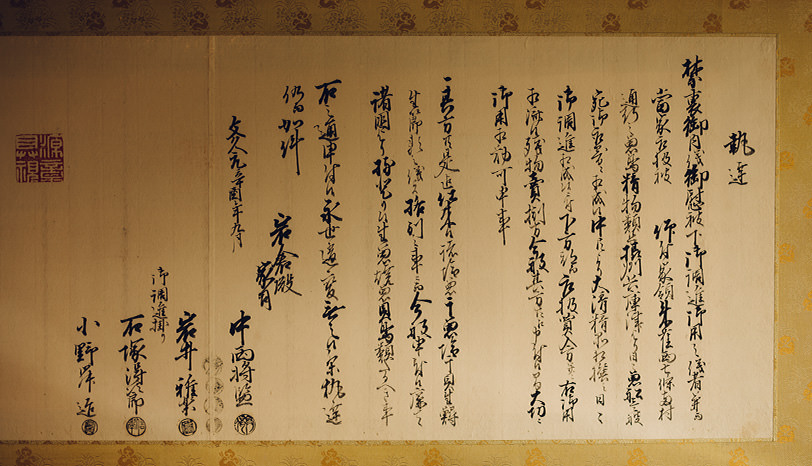

三味洪庵には、岩倉具視卿から与えられた開業許可証が大切に残されています。各地でとれた豊かな食材を目利きし、丁寧な調理で食卓へと届けるその仕事は、屋号が変わった今もしっかりと受け継がれています。

三味洪庵の想い

日々の食卓を豊かにする、

京都の食文化

日本各地の豊かな自然が育んだ食材に工夫を凝らし、知恵を重ねて調理する京都の食文化。手間を惜しまず、心を込めて。三味洪庵が今に受け継ぐ独自の製法は、京都の日々の食卓を支えるために生まれました。重なり合う三つの円は、一五〇余年にわたって三味洪庵が大切にしてきた想いです。

- 季節感/旬の食材を厳選し、四季折々の食を提供する。

- 自然の恵み/厳選した食材を使い、お客様に安心と安全を約束する。

- 京都の文化/京都の食文化が育んだ「おぞよ」の製法と味を守る。

三味洪庵の歴史

時は一八六一年江戸末期、新撰組の結成、明治の足音がかすかに聞こえだした頃、三味洪庵の前身である大津屋が誕生しました。

-

一八六一年

- 初代 岡島嘉平

-

鳥取県松平藩勘定方であった初代の岡島嘉平は、公家の壬生様と上洛し、一八六一年に岩倉具視卿の命を受け北前船で運ばれてきた昆布やニシン等の食材を京都で安定供給するために商いを始めました。その時、屋号を後の三味洪庵となる「大津屋」としました。三味洪庵では、岩倉卿より発行された開業許可証を今も大切に保管しています。

-

一八八五年

- 二代目 岡島初造

-

二代目の岡島初造は平安神宮鳥居付近で、「萩の茶屋」という料理屋を始めました。現在の三味洪庵がある場所です。

-

一九〇〇年代初期

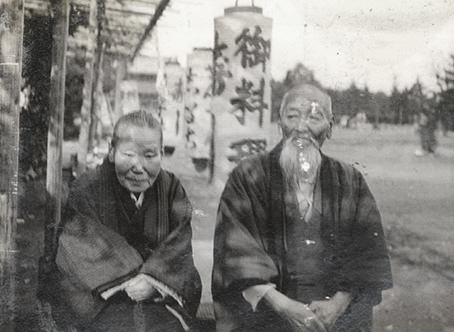

- 三代目 岡島とよ

-

初造の長女・岡島とよが三代目として萩の茶屋を継ぎました。そしてとよの夫が戸川友市です。とよは料理屋を営む井上家に婿入りした兄に惣菜・佃煮のノウハウを教えてもらい、現在の味の基礎となりました。

-

一九四八年

- 四代目 戸川一男

-

第二次世界大戦が終戦を迎え、米軍の駐屯地を作る為に平安神宮付近の店に立ち退き命令が出されました。そして萩の茶屋も移設することになりました。その後三条白川に工場を構えて中央卸売市場に出店し、卸売りが中心となりました。

-

一九八六年

- 五代目 戸川賀永

-

百数十年に亘り受け継いできた京都の味をお客様に直接お届けしたいという五代目現会長戸川賀永の思いにより、平安神宮神宮道に帰ってきて商いをしているのが三味洪庵です。